一

洛阳唐三彩的制作工艺洛阳唐三彩的制作过程,

首先是对胎料进行选择和加工。

洛阳

出土的唐三彩大多采用比较纯净的高岭土加工而成,

这种矿藏洛阳周围便有出产。

这种土质

较为细腻,可塑性强,成型后不易开裂、变形,是制作各种陶器上等的材料。选用的矿土需

要经过挑选、舂捣、研磨、淘洗、沉淀、揉搓、捏练、陈腐等系列工序加工成备用的陶泥,

然后才能使用。

从出土的器物胎体来看,

唐代的工匠们对胎料的选择不是很精,

胎质中含有

石英颗粒等矿物杂质。

唐三彩常见的成型方法有三种,

即雕塑、

模制和轮制。

制作一件器物往往使用两种以上

方法。

工匠们首先要进行细致的构思设计,

再用专门雕塑工具用陶泥进行雕塑创作,

经反复

修改后,最后成型。制模,是将雕塑成型的作品进行分割、翻模。简单的造型分割较少,甚

至少到只需一、两件模具。复杂的造型如天王俑、镇墓兽、形态各异的马、建筑模型等往往

需要翻制的模具较多。对于不规则部位还需要有套模,因此这类造型模具往往多达十几件。

模具分单模、合模两种。

单模适用于器物上装饰用的贴花、堆塑等小附件。

合模是用两个半

模压制后对接粘合而成,

适用于各种人物、

动物和一些生活器皿。

工匠们首先将经过揉搓和

陈腐过的软硬适中的陶泥放入模子用手按压,

其厚度根据制作物体的大小灵活掌握,

然后用

泥浆粘接合模,

等到模具里的陶泥本身有一定的强度时,

取出粘接组装成型,

并用专用刀具

将粘合部位修平,用手指抿抹,

用毛笔或毛刷蘸水修饰。

技术好的工匠能够使胎体均匀,薄

厚适中,黏合过的部位天衣无缝,宛若一体。轮制,适宜于制作器体呈圆形的器皿,如日用

器皿中的杯、盘、碗、碟、豆、瓶、炉、壶、罐等,但也有一些扁圆体、椭圆体、不规则体

等器物采用合模制法。

一件成型的器物需要彻底阴干才能进行素烧,

这样可以避免高温烧制过程中胎体变形和

开裂。唐三彩一般需要两次焙烧,第一次经过

1000

℃

~1100

℃左右的温度将胎体烧坚,取出

后施釉,再入窑经过

800

℃

~900

℃温度釉烧,胎体上的釉料开始融化,釉汁熔融流动相互浸

润,形成斑斓的色彩。

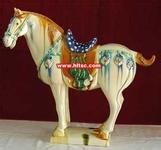

唐三彩的施釉方法常用的有两种,

即分区施釉法和点彩施釉法。

分区施釉法是在不同部

位涂上不同的釉色,

几种釉色同施在一件器物上,

釉色之间的组合和交融会产生一种全新的

效果。

点彩施釉法,

是用毛笔在器物的一些部位点上大小一致或不一致、或点状、

或块状的

点,或带状线条。有的排列整齐,有的自然随意,经过高温熔融,釉彩的流串和交融,形成

奇幻的画面,虚虚实实,斑斑驳驳,如晚霞,如梦境,形成一种自然天成的美术风格。

唐三彩最成功的地方是它多变的釉彩和精美的造型。

经过对出土三彩的釉的成分进行检

测,

发现三彩釉的主要成分是硅酸铅和金属呈色剂。

唐代工匠们经过百千次的试验,

成功地

掌握了不同金属氧化物的呈色,

并配制出了不同色泽的釉料。

在釉料中加入石英和铅粉,

以

氧化铅为助溶剂,适量加入铜、铁、钴、锰、锑、铬等成分,经过

800

℃

~900

℃的温度,便

还原成了各种色彩。

例如铜的氧化物呈现绿色,

铁的氧化物呈现黄或黄褐色,

钴的氧化物呈

现蓝色,

锰的氧化物呈现紫色或黑色。

工匠们为了达到某种特殊的效果以及产生特殊的色彩,

经过对各种金属矿料比例的调配,

在这些釉色的基础上又成功地烧制出了褐红、

橙黄、

淡青、

翠绿、深绿、天蓝、赫色、茄紫等色彩。釉彩之间相互流淌交融,创造了唐三彩艺术辉煌华

丽的时代风格。

二

洛阳唐三彩的鉴别近年来随着收藏热的不断升温,唐三彩也越来越受到人们的青睐。

由于唐三彩来源的逐渐枯竭和市场价值的攀升,

于是出现了许多赝品。

至于唐三彩赝品何时

开始出现,

一般认为是民国时期。

笔者所在单位洛阳市文物交流中心的前身是洛阳博物馆文

物复制工厂,

因此有机会对唐三彩的制作工艺以及唐三彩的鉴定进行深入细致的研究。

早在

上世纪九十年代初洛阳市文物交流中心曾经征集到一些民国仿制的唐三彩,

除了胎体与唐代

三彩略有区别外,

从造型到釉色很难与唐代三彩区分开来。

从上世纪八十年代以来,

洛阳唐

三彩仿制品的制作主要集中在市区北面邙山上的孟津县朝阳到南石山村一带,

这里生产的三

彩以工艺品为主,

还制作一些仿制品,

但做过旧后真正达到以假乱真程度的并不多。

之所以

造成鉴定困难,

主要原因是人们接触唐三彩真品的机会太少。

笔者通过长期实践,

认为唐三

彩的鉴别主要从造型、釉色、胎体、工艺这四个方面入手。

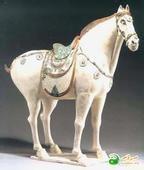

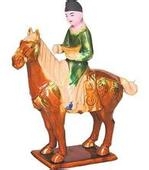

(一)造型唐三彩是唐代工匠在特定历史时期创作的,与当时社会风俗、生活环境、审

美意识、

制作材料、

工艺水平分不开,

因此无论是人物还是动物均能表现出生动逼真的神态,

生活气息浓郁。

从出土的唐三彩来看,唐代工匠雕塑水平非常高而且技艺娴熟,人物、

动物

比例协调,形象生动。人物的面部、五官、表情、身姿、手势变化有致,各种动物或静、或

动,神完气足,形态自然传神。仿制品的制作,一是按原物,二是按图片,三是在原型上创

新,四是臆造。

制作者虽然在造型上下了一番工夫,有的与原物相似,

但由于雕塑者功底欠

缺,

再加上制作者与唐代工匠生活的环境不同,

所以制作出来的只能形似而达不到神似,

往

往造型生硬,缺少变化。如制作的俑类往往比例上不协调,面部呆滞,线条生硬,有的线条

过于规整。唐代三彩圆形器物的底足一般呈“飞棱”状,并在棱尖外修一刀,这在碗、盘

瓶、执壶、钵等器物上最常见,而仿制品往往缺少这道工序。

(二)釉色唐三彩埋入地下,历经千余年,受土壤环境和土壤中化学物质如酸、碱等的

侵蚀,

光亮夺目的光泽已变得柔和莹润,

釉面的开片均匀细小,

有规律,

开片四边微微上翘,

用放大镜仔细观察片与片之间的间隙有锈蚀的银沁,

类似于汉代绿釉陶壶的泛铅现象。

用肉

眼直接观察,

从侧面看釉面的表层,

生成一种像蝇翅一样薄薄的一层,

开片之间像是鼓起的

线条,这即是唐三彩的“包浆”

。仿制品为了去除釉面耀眼刺目的光泽,往往采用氢氟酸去

光,再用碱中和,因此看上去很生涩。近年来,制作者也研究烧制出了釉面开小片的方法,

但开片坚硬,有的过于细碎,有的纹路杂乱无章,

开片往往产生个别纹线过长的现象,

釉面

无蝇翅“包浆”

。有的虽然也制作上了一层银片或出现五色虹光,但像是浮在釉面上的一层

薄雾,很浅薄,而且不牢固。

(三)

胎体洛阳出土的唐三彩,

胎料中含有微量的铁质。

因烧成温度和炉内气氛的差异,

烧成后的胎体颜色有白色、

淡粉色或淡黄色等多种,

胎质不是很精,

胎质中含有像是石英的

微小颗粒,并有其他矿物杂质。从胎体坚实度来看,有的因烧成温度高,胎体比较坚硬;有

的因烧成温度低,胎体硬度小一些,胎体较疏松,釉层容易剥落。仿制品的制作,一种是采

用加工现代三彩工艺品的胎体材料,

即纯净的高岭土,

没有经过特殊配料加工,

烧成后胎体

洁白细腻,比较坚硬,杂质少,叩之声音响亮,手感较重,与唐代三彩区别较大。另一种选

用的材料也是高岭土,

采用与古代相近的工艺对胎料进行加工,

制作者挖空心思,

在胎料中

加入少量石英粉和其他物质,

经过精心配制,

烧成后无论从硬度、

胎色还是疏密度都与唐代

三彩接近,区别开来有一定难度。

(四)工艺唐三彩的制作一般采用先雕塑,后翻模,再按坯,最后粘接组装。同时采用

轮制和捏制的方法,

无论是在俑类和器物类都留下了这些工艺痕迹。

人物、

动物多为分段制

模,用手按坯,用陶泥粘接。从出土实物来看,这些痕迹非常明显,仔细观察这些三彩身体

内部的胎面上,

许多都留有唐代工匠的指印。

扁圆体三彩器物如扁壶等,

侧面基本都有对接

及刀削痕。再如钵、罐、瓶、水注、盘、碗等采用轮制法,制作过程中留下的细小弦纹清晰

可见。

仿制品有的采用注浆工艺,

器物胎体上看不到捏塑和轮制以及合模泥粘工艺,

其制作

方法与真品迥然不同,

成品手感较轻。

圆型器物有的是在注浆或模制成型后放在转盘上,

利

用转盘的旋转用工具划出一道道轮制的痕迹,

但弦纹看上去线条不自然。

有的采用与唐代相

类似的模制按坯工艺制作,但组合后无论是人物、动物还是器皿都显得笨拙,比例不协调,

线条生硬。

还有的过于精雕细做,画蛇添足,

让人感觉不到唐代三彩的神韵。通常情况下唐

三彩人物俑凡是没有衣物遮住的皮肤均不施釉,

如人物的脸部、

颈部、

手部,

一般采用彩绘。

头发、眉毛、眼睛、胡须、巾帽等用黑色,口唇和面颊用朱红。人物的五官、须眉描绘的细

致入微。这些彩绘历经千年颜色已经变淡变薄,且渗入胎体。仿制品的彩绘颜色鲜艳清晰,

看上去比较浮,勾画的线条不干净利落,人物表情显得呆滞,所用笔法描绘的往往不到位,

与真品有一定的差别。